1

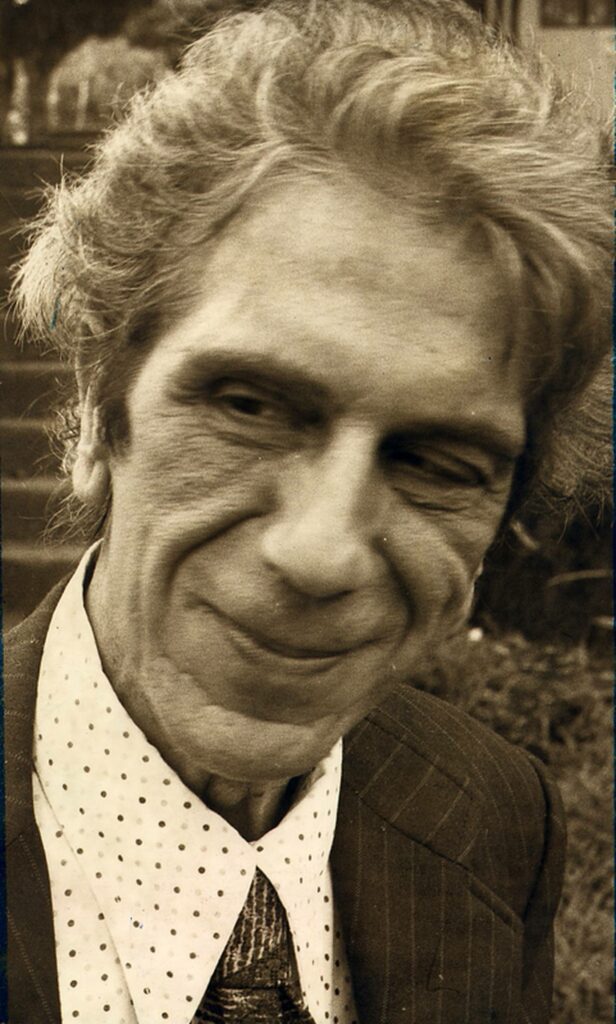

La primera imagen que conservo es una mezcla de imágenes televisivas. Nací cinco años antes de que llegara la televisión a este país. Televisión en blanco y negro, sin sospechar que podría llegar a inventarse el “control remoto” y la pantalla con color. Canal 7 presentaba una especie de noticiero desde sus inicios y ya en los años 70 empezó a tomar cierta forma. Una figura desgarbada, con el nudo de la corbata un tanto torcido y los ojos haciendo un bizco picassiano, de pronto aparecía hacia el final del noticiero y hacía un comentario interesante hasta para un jovencillo que tan solo cursaba la secundaria. Mi padre me llamaba y me hacía ver la importancia del comentarista que tenía fama de filósofo y de español —fórmula mágica para despertar expectativas, en aquellos lejanos tiempos, por supuesto, en donde los intelectuales, pese a que tenían rivales desproporcionados como Lennon, Jagger o Playboy, sin embargo, lograban cautivar a algunos sectores de jóvenes también interesados en pensar y transformar el mundo o, al menos, intentarlo—.

La imagen en blanco y negro no podía ser más propicia: aquel personaje parecía emergido de algún lienzo surrealista de los años 20. Apollinaire, Rivera o Max Ernst se lo hubieran disputado. Sin embargo, había un poder oculto en su palabra que iluminaba todo aquel gesto atrabiliario. Comentario corto, pausado, bien enunciado para un público no muy versado y con escaso o nulo grado académico y no muy acostumbrado al acento hispano. Observaciones oportunas en torno a la situación del país, a las coyunturas internacionales, referencias al gobierno de turno, críticas mordaces a las miserias humanas locales, pero sin perder la compostura liberal clásica y sin desbarrar las fronteras que imponen la inteligencia y la decencia, hoy perdidas para siempre.

2

Unos pocos años antes apenas cursaba el primer año de colegio. Un vecino varios años mayor, de cuyo nombre quisiera acordarme, pero no debo, personaje recio, sensible e inteligente y de gran influencia sobre mi persona, me contó que cursaba Estudios Generales y que su profesor de Filosofía era Constantino Láscaris y que, ese profesor, además de brillante y extravagante, había traducido al castellano El discurso del método de René Descartes, edición de EDUCA —noticia rara y de nula importancia para mí en aquella época juvenil—.

El discurso era, relativamente, un texto de corta extensión, y esa edición estaba impresa con una letra menuda pero legible para un joven adolescente en crecimiento, todavía sin necesitar anteojos. Mi admirado vecino me pidió despiadadamente que leyera aquel opúsculo. Esa petición, que me sonó casi a mandato, la acompañó de unas anfetaminas que conseguía en las boticas de su familia, de rancia tradición farmacéutica. “Si te da sueño cuando estás leyendo, te tomás una y podés leer toda la noche” (posiblemente eso fue lo que más me interesó). Después de leer toda la noche durante un par de jornadas le devolví a mi vecino aquel famoso libro y le dije con sinceridad adolescente: ¡no entendí ni mierda!

Lo único que me quedó medianamente claro fue la confusión entre el sueño y la vigilia de la que habla el filósofo francés y no por una suerte de precocidad intelectual, sino porque las anfetaminas creo que me hicieron un daño irreparable para distinguir realidades de sueños y sueños de realidades… —confusión de la que todavía no me logro recuperar—.

3

Fui su alumno en 1979, el año cuando murió. Llegaba a conversar a clases. Se sentaba al frente de un grupito de seis u ocho estudiantes, nunca se refugiaba detrás del escritorio, cruzaba la pierna, rodilla con rodilla, sacaba de su maltrecho traje, un paquete de cigarrillos sin filtro, Ticos o León, y procedía a golpear la caja de fósforos con uno de los extremos del pitillo un buen rato, mientras hacía comentarios aleatorios. Cuando por fin decidía atrapar el canuto de tabaco entre sus labios y le daba fuego, aspirando profundamente, como si se tratara de una sesión de yoga, empezaba una lección que, en realidad, consistía en seguir conversando aleatoriamente con una voz seca y cavernosa y un acento español ya un poco derruido, pero español al fin. Así pasaba la siguiente hora, hora y veinte —y en torno a él se podían contar cuatro o cinco colillas mal aplastadas por un zapato ya dañado, no tanto por caminar, sino por apagar brasas todo el día y buena parte de la noche—. Sin apuntes, sin libros, sin ninguna prótesis didáctica. Pura charla. Con aquella conversación hacía una especie de viaje socrático acompañado en suerte por Parménides, Camus, Hegel, Spinoza, Descartes o Platón…, todos, cualquiera de ellos, alguno o ninguno de los grandes nombres, y siempre, fragmentos de aquellos, retóricamente bien articulados. Podía hipnotizar a su audiencia, posiblemente, por aquella mezcla de imagen cubista, humo incesante y por aquel buen conversar que enviajaba a sus oyentes por parajes filosóficos y literarios insospechados, señalando asuntos de profundo interés que daban coherencia a su divagación, salpicados de humor y giros inteligentes —tiempo después encontré en la “Oruga” de Lewis Carroll, similitud, no solo por esa suerte de nargile de combustión incesante, sino, en particular, por esa pregunta que siempre flotó en el aire: ¿“quién sos vos”?

No era un profesor al que le importaran los exámenes (perdón, “evaluaciones”), tampoco los formularios, listas de asistencia, hojas de firmas y toda la papelería que ahoga a la academia hoy en día. De hecho, no recuerdo haber preparado ningún trabajo escrito para ese único curso que llevé con él. Y si lo hice, era posible que él no lo leyera y si lo hizo, posiblemente no lo devolvió. Lo cual no le hacía falta a aquel estudiante que en su momento tan solo vivió a profundidad el encuentro con un maestro, con alguien que contagiaba una sabiduría demorada y agradable —con lejanía absoluta de tanto “evaluador”, “programador” o “inspector”, de esos que, en el mar de la mediocridad académica, abundan en nuestros días—.

4

Láscaris, como bien se sabe, vino para fundar los estudios filosóficos en nuestro país —más de 300 años después de la publicación de El discurso del método, por cierto—. Según prestigiosos investigadores costarricenses que han indagado con seriedad su carrera, se trataba de un notable profesor español, con raíces mediterráneas, joven en aquél momento, nacido en Zaragoza, con viejos orígenes en familias aristocráticas griegas (con un segundo apellido Comneno Mikolaw), pero serán esos agudos estudiosos de la persona y de su pensamiento los que nos ilustren con mayor detalle.

Estudios Generales y la Escuela de Filosofía, así como la Revista de Filosofía, estuvieron fuertemente inspirados por el filósofo y no solo inspirados, sino que, además, transpirados, es decir, dedicó su vida entera a la cristalización de tan valiosos proyectos académicos. Pero lejos del profesor fosilizado en las oficinas y vicerrectorías de la “U”, Láscaris disfrutaba pescar en los ríos del país (recuerdo valiosas e inusitadas fotos del viejo, con los dientes expuestos al sol, sosteniéndose —me parecía, más que jalando— de una caña de pescar gigantesca). Escuchaba con atención a sus vecinos y no tan vecinos, a los contertulios que encontraba en sus viajes tierras adentro, al punto de escribir un ensayo memorable sobre el perfil del habitante de este país, que tituló, sencillamente, “El costarricense”, con seguridad uno de los estudios caracterológicos e idiosincrásicos de mayor relevancia sobre los ticos. Sin embargo, me atrevo a especular, en términos anacrónicos, por supuesto, que constituyó un tipo de académico ya extinto, habitante de unos tiempos rotundamente clausurados por la hiedra burocrática que atenaza actualmente todo tipo de institución educativa. En nuestros días, especulo, ni siquiera lo hubieran invitado a trabajar en la Universidad y si lo hubieran hecho, lo habrían despedido rápidamente. Recuerdo que después de aquellos particulares monólogos filosóficos —salpicados, a lo sumo, por modestas y circunstanciales intervenciones de sus estudiantes— marchábamos pausadamente a la soda Guevara o a algún bar cercano para seguir charlando y para seguir fumando. Tuvo la gran suerte de morir mientras dormía, con apenas 56 años. Pero, al decir cartesiano, quién sabe si en realidad, “dormía”…