Un buen día alguien busca ayuda, hace una llamada o dos, toca una puerta, se sienta primero en un sofá y después se tiende sobre un diván, confía y comienza a hablar, a veces con dificultad, a veces demasiado; también se angustia, se le revuelven los recuerdos almacenados entre pecho y espalda, llora, ríe; las imágenes, algunas personas, aparecen desfiguradas, otras diáfanas; las palabras, los relatos sabiamente interrumpidos ordenan el caos anteriormente sepultado, en apariencia olvidado, para dar paso a una nueva forma de ser y de estar en el mundo.

También existen personas que ni siquiera se preguntan por lo que son, pasan la vida en lo inmediato, otras se intoxican de religión, de futbol, de política, de drogas o de ciencias exactas, para todo hay gente; pero algunas sí pueden rasgar el velo, en ocasiones hacen psicoanálisis, en ocasiones escriben su autobiografía, que no es lo mismo, pero se parece.

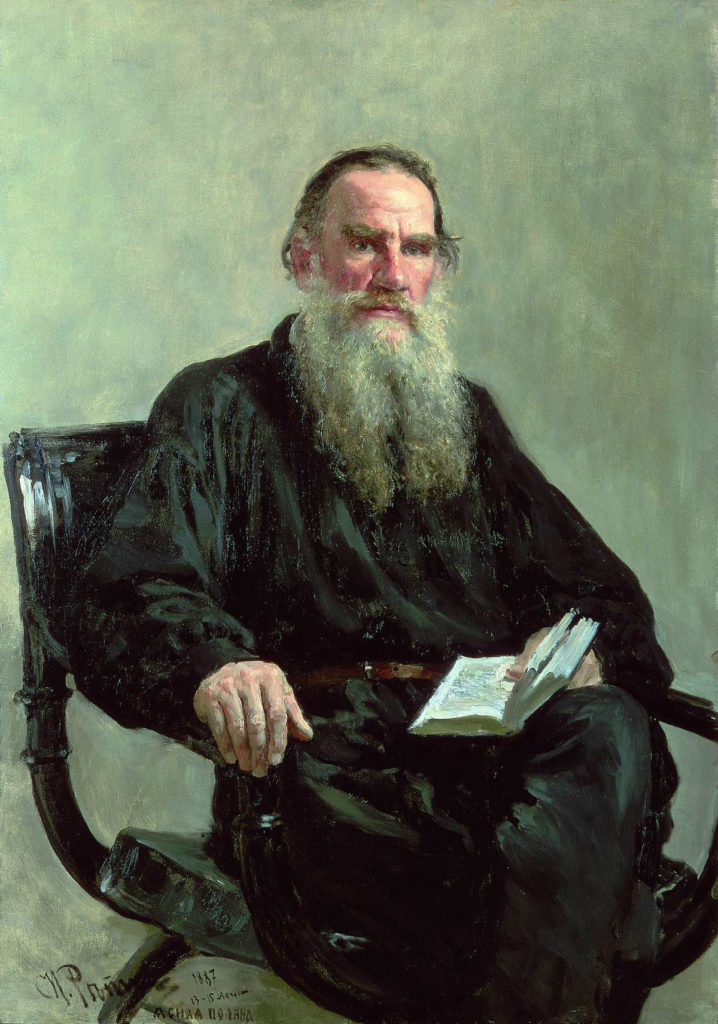

Cuando tenía veinticuatro años León Tolstói comenzó a escribir sus memorias, al primer libro le llamó Infancia (1852), al segundo Adolescencia (1854) y al tercero Juventud (1858). Las dejó inconclusas, sin embargo, unos años después las continuó en otros libros que se llamaron Guerra y paz (1869), Ana Karenina (1877), Resurrección (1899), algunas de las mejores novelas que se hayan escrito jamás.

Resulta poco probable que un joven ruso del siglo XIX, entre los veinticuatro y los veintinueve años, se dispusiera a escribir su autobiografía al creer que ya lo había vivido todo y querer dejar entonces ese recuerdo para sus descendientes. No, en estos casos opera algo distinto, una voluntad de comprender lo ocurrido, las transformaciones sufridas con el paso del tiempo, una voluntad de elaborar traumas, como la muerte de su madre o su fracaso en la universidad.

Él era noble, lo atendía la servidumbre, su familia tenía garantizadas herencias y propiedades, como esa casa amplia, rodeada de árboles, sembrada en las afueras de una aldea rusa, distante a considerables verstas de Moscú, esa casa donde lloraba, reía, estudiaba, soñaba con divertirse con las criadas o en la cual lo asaltaban los recuerdos de su madre; esa casa donde volvió después de sus fogosos años de universidad para escribir sobre una mesa de madera lo que había vivido hasta entonces, por lo menos lo que podía recordar, por lo menos lo que podía compartir con nosotros, esos millones de lectores implícitos que en todos los rincones de la Tierra que, a lo largo de más de ciento cincuenta años, hemos caído subyugados por la potencia de sus libros.

Existe un hiato insalvable entre lo vivido y lo contado, entonces mímesis es invención y no imitación, el realismo es una posibilidad más de la ficción y, además, sabemos que los textos no se escriben solos, que los autores cuentan, que las novelas y los libros de historia son actos de lenguaje y que la autobiografía, por una convención social, está a medio camino entre varios géneros, entre la novela, la memoria y la historiografía.

“Hay cosas que uno le cuenta a los demás, hay cosas que uno se cuenta a sí mismo y hay cosas que uno ni siquiera a sí mismo se cuenta”, confiesa uno de los personajes de Dostoievski en Memorias del subsuelo. Lo que quiere decir que el “yo” nunca es claro y evidente y también, por extensión, que cuando alguien se pone a escribir sobre sí mismo, sobre su vida, no resulta extraño que tenga la sensación de escribir sobre otra persona y a su vez, en esos libros que llamamos autobiografías, como Una historia de amor y oscuridad de Amos Oz, o El pez en el agua de Mario Vargas Llosa o la de Coetzee (Infancia, Juventud, Verano) o esta de Tolstoi, a quien tanto le deben ellos tres, encontramos una ventana abierta al pasado de un país, de una región, de una clase social: costumbres, maneras de amar y de odiar, guerras, formas de hablar que vienen envueltas en esos recuerdos que alguien sintió la necesidad de elaborar en un texto literario, en una ficción parecida a aquellas otras que le contamos al psicoanalista.

Lo que pudo contar

Él creció con su hermano mayor, con sus hermanas menores, con un maestro bueno y cascarrabias, con una madre amorosa y con un padre jugador y comprensivo. La casa era grande y el narrador de estas memorias nos va presentando los personajes que la habitaban, nos expone las emociones que le despertaba cada uno de ellos; habla de sueños, de fantasías eróticas, de temores, de resentimientos. Gracias a su maravillosa capacidad de introspección nos vamos adentrando poco a poco en una subjetividad rica, sensible, inteligente, vamos conociendo las aventuras de un niño inquieto, las reflexiones espontáneas de un niño filósofo, las rivalidades de un joven inseguro, el sentimiento de superioridad de clase experimentado en el dominio del francés y en el desprecio ante los otros, no hacia los siervos, sino ante aquellas otras personas, carcomidas por el mal gusto, que aspiraban a formar parte de una aristocracia que las excluía.

El gran trauma del libro es la muerte de la madre, una enfermedad la postra a ella en una cama, los hijos se enteran por una carta que una criada le hace llegar a su padre mientras están en Moscú, donde han viajado para comenzar los estudios en el colegio. La muerte de la madre es también el fin de la infancia y el comienzo de una adolescencia accidentada, insegura, rencorosa, un tránsito doloroso contado con honestidad, sensibilidad y amor.

A pesar de las adversidades, este muchacho introspectivo lucha, enfrenta los problemas, se adapta a la soledad, a la vida sin su mamá, al rumbo ordinario de un mundo que se mueve ya sin ella. Él posee un gran coraje, dialoga mucho consigo mismo, siempre se siente unido a su hermano mayor, él es su guía y su referente, todo lo hacen juntos, su vida transcurre muy distante a la de sus hermanas menores, por edad y por diferencias de género existentes entre las formas de vida de los niños rusos.

Son las criadas de su casa, algunas jóvenes y hermosas, las que estimulan los primeros fantaseos sexuales, su hermano ya goza con ellas, él sueña con poder hacer lo mismo. También aparece el amor “platónico”, la niña idealizada a la que considera su novia aún y cuando nunca se lo haya pedido. Ilusiones y desilusiones, recuerdos habitados por emociones de vida y de muerte, de amor y de odio. La soledad vuelve más difícil cualquier adversidad, estas pesan más cuando no hay nadie que consuele al herido, ni una madre ni una abuela. Esto le ocurre a este personaje, en su relato se perciben esos vacíos horribles, la relación con su padre es otra cosa, más intelectual, más temerosa, también cariñosa.

Tolstói se siente feo, sus padres le han exaltado su inteligencia y también la han visto como una compensación ante su aspecto físico. Demasiado frentón, una cara poco fina, en fin, palabras que a él le resuenan con dolor, palabras que él mismo se dice y que activan terribles inseguridades que aumentan cuando se encuentra con mujeres deseadas, con mujeres de quienes espera esa aprobación que ya sabemos, esa aprobación amorosa.

Si la infancia termina con la muerte de la madre, la adolescencia finaliza con el colegio, entonces la juventud viene de la mano de la universidad, de una vida más independiente, del reconocimiento de la sociedad en la que se está, de las comparaciones entre Moscú y la aldea donde ahora su padre vive con una nueva esposa, lo que dispara otra vez aquello que él siente ante el vacío dejado por su madre.

En la Juventud aparecen las fiestas, las rivalidades con sus compañeros, el descubrimiento de la inteligencia propia y las inseguridades ante la inteligencia de los demás, así como ese amigo muy cercano que luego se distancia dejando heridas. También, él visita en Moscú las casas de distintos miembros de su aristocrática familia, esa que forma parte de la gran nobleza rusa, para quienes todo aquello que esté fuera de las fronteras de su clase social espanta y ofende.

Las distracciones, las divagaciones del ánimo, la inestabilidad del joven Tolstói, lo hacen descuidar la vida académica, adentrarse en la bohemia y reprobar exámenes hasta ser suspendido de la universidad, lo que supone un tremendo fracaso para él y un sufrimiento espantoso. Entonces se castiga, se culpabiliza, trata de responsabilizar a otros por su desdicha, se recrimina, las derrotas más significativas de su vida asaltan su memoria, sufre, llora, regresa lleno de vergüenza a la aldea, a la casa paterna donde dice que quiere irse a la guerra, donde escribe que nunca más se entregará al ocio, donde promete contarnos momentos más felices de su juventud.

Hasta aquí llegan estas memorias, esta autobiografía en tres libros que nos legó uno de los novelistas más grandes de todos los tiempos. En ellas reconocemos un estilo literario, una sensibilidad, una manera de narrar que alcanzará niveles descomunales en los años que vendrán. También encontramos heridas y cicatrices que se abrirán y que condicionarán algunas de sus crisis existenciales futuras, sus preocupaciones filosóficas, religiosas, el conflicto con su clase social, las tensiones de la Gran Rusia, las guerras napoleónicas, las tribulaciones de la vida conyugal.

Tolstói nos cuenta su autobiografía como si fuera una novela narrada en primera persona, una ficción que ordena sus vivencias, sus recuerdos y mediante la cual él puede elaborar su pasado, purificar algunos de sus traumas, acercarse a esa habitación donde murió su madre; y, a su vez, nos deja un maravilloso material para reflexionar sobre la literatura y la subjetividad, sobre Rusia, sobre la importancia de hablar en serio de aquello que traemos encima.