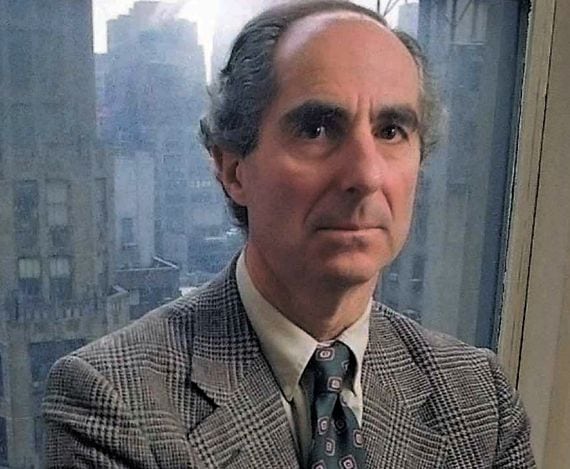

A lo largo de cinco décadas, Philip Roth construyó una obra narrativa incontenible que situaba la conciencia individual en el centro de una serie de círculos concéntricos: la familia, la religión, Norteamérica, Occidente. Polémico por su humor despiadado pero piadoso en momentos insospechados, recogió la tradición literaria judía para convertirla en piedra de toque de la convulsa segunda mitad del XX, descifrada en sus novelas. Pero tal vez quepa localizar su perdurabilidad, precisamente, en su actitud cuando la vejez y el cambio de milenio se cernieron sobre él.

En sus diarios, Ricardo Piglia recoge un caso ocurrido en la Universidad de Princeton en 2011: tras ser despedido de un modo opaco, el profesor de lengua española Antonio Calvo se suicidó. Al parecer, se había dirigido a algún alumno con cercanía equívoca: expresiones como “te has estado tocando los cojones” o “es para darte un bofetón” se retorcieron hasta parecer lo que no eran. Piglia vincula ese despido al modo en que individuos e instituciones leen y se leen, en “una cuestión de interpretación de metáforas, dichos y estilos culturales […]. Los héroes de la tragedia clásica pagaban con su vida la comprensión equivocada de la palabra oracular; en la actualidad son otros quienes leen tendenciosamente los textos que cifran los destinos personales. La significación de las palabras […] depende de quién tenga el poder de decidir su sentido”.

El poder necesita de un tejido textual para tomar cuerpo. Este pasaje ilumina dos novelas del cambio del siglo: en 1999, J. M. Coetzee publicaba Desgracia, en 2000 Philip Roth hacía lo propio con La mancha humana. Ambas presentan a un profesor universitario expulsado por saltarse los códigos morales y discursivos impuestos por los nuevos tiempos. En Desgracia, David Lurie se acuesta con una alumna y luego es acusado de abuso de autoridad; Lurie asume “los cargos” imputados, pero se niega a verbalizar un arrepentimiento que no siente, aunque la institución se lo exija. El origen de su caso no es lingüístico pero tiene traslación textual: la condena será eludida si el condenado acepta un rol expiatorio a través de su propio discurso. No lo hace. En La mancha humana sí son palabras las que desatan el conflicto. “Negro humo”, así se refiere Coleman Silk a un par de alumnos matriculados en su asignatura de Literatura Griega Antigua que, tras cinco semanas de curso, siguen sin pisar el aula. “¿Tienen existencia sólida o se han hecho negro humo?”, pregunta Coleman a los asistentes. El color es mera retórica, un epíteto épico improvisado con ironía. Solo que esos alumnos a quienes Silk jamás ha visto resultan ser afroamericanos. Se desencadena una acusación de racismo que será aprovechada por adversarios del profesor que representan la nueva forma de entender el conocimiento, la pedagogía y la moral. A Silk, puro siglo XX, lo desahucia el balbuceante siglo XXI en el instante previo a su bautismo del 11S. Jubilado prematuro, enviudado, peleado con todos, con el escritor Nathan Zuckerman como único interlocutor, Silk entabla una relación sentimental y sexual con una joven limpiadora de la Universidad. Más escándalo, sambenitos de misoginia y depredación, expansión del abismo que lo separa de la sociedad que un día fue la suya… Y hasta aquí desgrano la novela.

La muerte de Philip Roth nos ha recordado que existió el siglo XX. Él mismo, consciente de haber escrito toda la vida “un solo libro”, evidenció su ligazón con ese período histórico al dedicar la primera década del XXI a una indagación sistemática en torno a la muerte: su obra daría cuenta del cambio de paradigma antes de abandonar la escena. “No existe nada que mantenga su promesa”, había escrito en El teatro de Sabbath (1995), idea recuperada en un puñado de prodigiosos libros tardíos y parafraseada en uno de ellos, Elegía (2006): “No hay nada que no se malogre”. En el último Roth todo está condenado a extinguirse, a la flacidez del gusano parásito: “La fuerza más intensamente turbadora de la vida es la muerte. Porque la muerte es muy injusta”. Muere el deseo, aunque tanto le cueste; muere el hombre; mueren las civilizaciones con sus jerarquías. Roth adelgazó su silueta estilística hasta lo espectral en La humillación (2009) y luego entregó la epilogal Némesis (2010), que para Coetzee constituía una buena instrucción sobre “cómo cavar una tumba, cómo escribir y cómo afrontar la muerte”…

Después, calló. Quedaba atrás su Norteamérica entrecruzada de clases sociales, neurosis, masculinidades anacrónicas y terribilidad religiosa, pero también abierta a las aventuras individuales, esas en las que, como dice el personaje David Kepesh, un hombre (“un hombre”, claro) “tiene que procurarse su propio sufrimiento”. Por delante, otro mundo. DeLillo o Pynchon afrontarían el nuevo paisaje en su narrativa: Roth prefirió ritualizar literariamente la clausura del anterior, lo cual se reveló otro modo exacto de diagnosticar el presente. La presidencia de Bush y la profecía del “final de la era literaria” (Sale el espectro, 2007) eran la música de cierre.

Piglia, Coetzee y Roth situaron en el vórtice del nuevo siglo a hombres de palabra caídos en desgracia. Desgracia y La mancha humana han sido leídas como respuestas a la corrección política o al declive del macho alfa: no es absurdo pero sí coyuntural. La potencia histórica profunda de esos libros habla del choque entre intimidad y colectividad, lenguaje privado y público, aventura y destino. Los tres novelistas vuelven la vista a lo teatral, la tragedia, Sófocles. Roth fue el más explícito, utilizando la acotación como metáfora en Sale el espectro o calificando al nuevo milenio como un “pandemónium escenificado, […] la barbarie.com” (El animal moribundo, 2001). En esa ruidosa escenificación contemporánea, la aventura del individuo es engullida por el destino que se le asigna, esquema perfectamente judío. ¿Y quién se lo asigna? Quien tenga el poder de decidir el sentido de las palabras, responde Piglia.

Más allá de la prodigiosa lección técnica y el colosal retrato de época que supone su producción, Philip Roth supo entender que la subjetividad a la que se había consagrado (Zuckerman, magisterio de autoficción) entraba en el terreno pantanoso de la “jurisdicción de la culpa” achacada por los demás, la indexación digital, el dato masivo erigido en Institución. Las palabras se dirigían a un lugar en el que no te pertenecen y tanto dan, un lugar sin lectores sino buscadores de datos. Los escritores y lectores que estos días lloraban extrovertidamente a Roth harán bien en comprender que respetarlo implica luchar por desbaratar su profecía. Eso llevará toda una vida, y luego hay que morir como él.

Tomado de El cultural